Quando all’università, in un qualsiasi insegnamento di Storia o di Geopolitica, si parlava di potenze coloniali e colonialismo, sapevo che entro poco sarebbe arrivato il capitolo sul Congo. Mentre docenti illustravano gli imperi coloniali britannico e francese tra l’India e l’Africa, della depredazione spagnola e portoghese del Sudamerica, iniziavo a sentire un formicolio ardente all’attaccatura dei capelli spandersi per tutto il cuoio capelluto. Era una sensazione di schifo, di ripugnanza. Schifo per il colonialismo francese, schifo per il colonialismo inglese; schifo anche per il colonialismo olandese; capitolo a parte per la supremazia dello schifo del colonialismo multispecie nordamericano. Ma il colonialismo del Belgio sul Congo era (è) l’apoteosi raccapricciante dello schifo che mi torceva le budella perché figlio di un capriccio naïf, di una cupidigia dispettosa e sadica.

Leopoldo II, re del Belgio, voleva Un pezzo di torta africana dopo che tutto il resto era già stato depredato da e spartito tra paesi più attrezzati e ricchi del suo e la crudeltà con la quale ha capitalizzato i suoi intenti all’unico scopo di ostentare potere e narcisismo è l’altare davanti al quale si sono rinnovati i voti al dio del razzismo, al signore del suprematismo, all’ipocrisia storica della missione civilizzatrice dell’uomo bianco.

Non è bastato andare lì a mercificare tutto quanto fosse mercificabile – persone comprese: era necessario e imprescindibile mostrare, ostentare, spettacolarizzare le stranezze bestiali e umane su cui il re aveva apposto il proprio sigillo come si fa su una proprietà privata. Era necessario e imprescindibile ricostruire altrove ambienti naturali e contesti antropologici che dimostrassero che anche il Belgio aveva bizzarrie esotiche da esporre, estratte e trasferite forzatamente in patria per il pubblico ludibrio, la sorpresa, il terrore della popolazione bianca, evoluta, lubrica della pruriginosa curiosità di assicurarsi superiore davanti a una già malata, già morente, già stracciata pelle nera. Davanti allo stupore subliminale di bestie feroci mai viste, cavate a fucilate dal fondo delle foreste come un gioco, una giostra, un macabro gusto del collezionismo spacciato per un servizio reso alla ricerca e alle scienze naturali.

Il colonialismo belga sul Congo è tutto dentro le grottesche e stomachevoli rappresentazioni allestite presso l’Africa Museum, che una volta si chiamava Museo reale dell’Africa centrale, a Tervuren, di cui oggi il Belgio stesso ha vergogna e tenta goffamente di decolonizzare smorzando il più possibile ogni carattere squisitamente razzista e predatorio, ma senza avere la capacità – peraltro impossibile – di alleviare la portata tragica, sanguinaria e truce della storia che lì è raccontata.

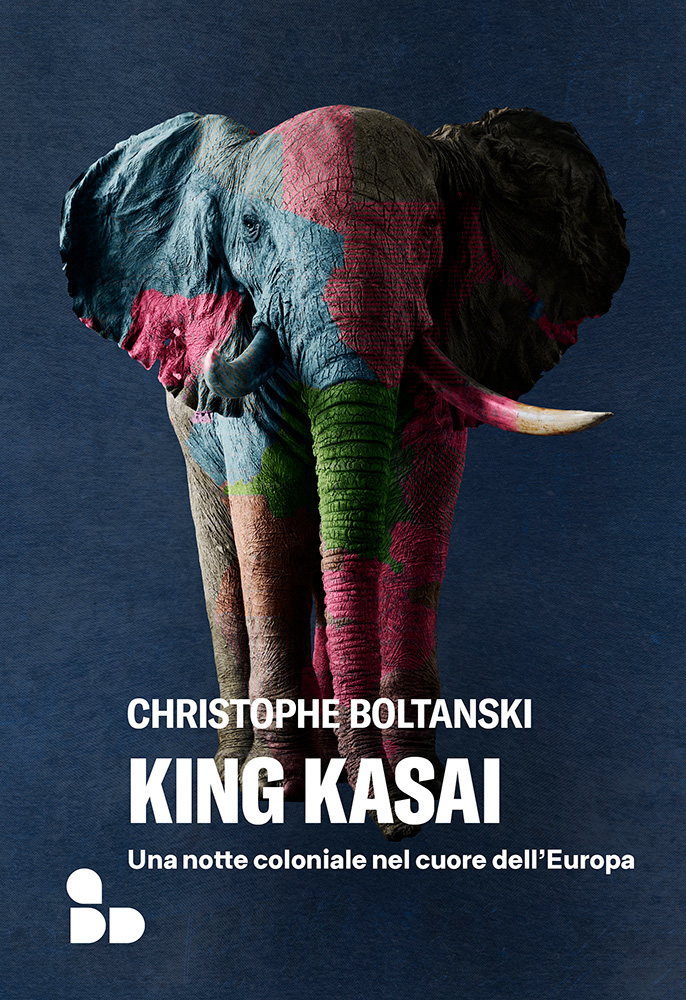

Una struttura imponente, pretenziosa, oggi spacciata per museo di etnografia e storia naturale ma che è in tutto e per tutto un museo coloniale nel quale gli animali passati per la tassidermia, parlano; le statue rimosse perché troppo caricaturali, parlano; i video di donne e uomini portati fin lì a riprodurre in una raccapricciante rappresentazione teriomorfa (dietro sbarre, dentro recinti) una civiltà e una quotidianità che erano stati loro strappati, per finire dentro tombe senza nome, lontano dai loro riti e liturgie, parlano; l’enormità di un elefante predato e impagliato – Il King Kasai dalle dimensioni spropositate, finito come bottino di un cacciatore di rarità e grandi predatori – trafugato dal suo ambiente e ricollocato dentro uno spazio asettico, isolato circondato da teleschermi, parla. Parlano gli uccelli, i rettili, i primati, gli strumenti di caccia e raccolta racchiusi dentro teche di vetro. Parla la desolazione del malcelato imbarazzo di un impero in miniatura, simulacro di un cuore di tenebra dai penetrali del quale l’orrore riecheggia nel modello economico che sulla schiena scalfita del lavoro schiavile ha eretto le cattedrali della ricchezza occidentale.

In King Kasai (add editore, per la traduzione di Sara Principe), Christophe Boltanski ripercorre la storia di una tragedia umana trasformata in freak etnografico raccontandola dal di dentro. Decide di passare una notte a esplorare le sale del museo e da lì, dalla suggestione metaforica del buio che ridimensiona o ingigantisce la memoria e la vergogna, segue la contraddizione intrinseca di un luogo che, nonostante i tentativi di rinarrare la portata del saccheggio umano e materiale occorso al suo allestimento, continua a monetizzare morte, estinzione, persecuzione.

Accanto alle bestie imbalsamate, in uno spazio lasciato vuoto e polveroso, continuano a stagliarsi i profili di statue in ebano, i manichini di un orrendo museo delle cere che adesso vegeta in una testimonianza silenziosa dagli scantinati della struttura senza con ciò diminuire la portata della storia intesa come una bancarella di memorabilia che gronda sangue e miseria, un banco dell’usato trapassato offerto ai dispositivi digitali del turismo massificato.

Boltanski scrive un reportage doloroso, cupo, smaccatamente demistificatore della storia e della letteratura. Il Tintin mito delle storie per l’infanzia non era un esploratore: era un colonizzatore bianco che aveva interiorizzato il mito del buon selvaggio da rieducare; era un cacciatore bianco con lo stendardo del Belgio sul petto per il quale animali e natura erano una carrellata di oggetti stravaganti da riportare in patria; era un bianco che andava a razziare e depredare una terra non sua.

King Kasai racconta di quanto il colonialismo sia ancora vivo e vegeto; di quanto lo sia ancora di più quando dimentichiamo di averlo interiorizzato; di quanto le rappresentazioni storiche, iconografiche, antropologiche, sociali, economiche e politiche testimonino ancora oggi – soprattutto oggi – una storia marcatamente razzista sulla quale soffiano venti di revanscismo nostalgico contro i quali non bastano i salti di civiltà, l’emancipazione progressista a un’apertura globale della cultura e della rilettura della storia.

Non bastano perché è necessario andare più a fondo: è necessario studiare la storia (e la geografia) da una prospettiva che non sia più soltanto occidentale, bianca e ricca; è necessaria un’esperienza critica della letteratura, delle arti, delle discipline visuali, della musica, della narratologia. Altrimenti sulla nostra emancipazione, sulla nostra apertura, sull’equanimità politica e culturale che manifestiamo continuerà a stagliarsi l’ombra lunga di King Kasai, con le zanne ben conficcate dentro i nostri fianchi.